Pois é… Os cientistas bem podem insistir que as raças humanas são uma mera invenção social, mas a verdade é que a raça de cada um de nós está estampada no nosso corpo, é uma característica natural que se mete pelos olhos dentro de quem nos observa, certo?

Não. Errado.

É compreensível que, após séculos em que o tom da pele e alguns outros pormenores físicos serviram de base à posição social das pessoas (quando não à sua integridade jurídica, ou mesmo ao reconhecimento de que eram seres humanos), encaremos tais particularidades como uma evidência natural inquestionável. É até compreensível que declarações anti-racistas e bem intencionadas de instituições tão respeitáveis como a UNESCO afirmassem que o «homem da rua» sabe que as raças existem «pela evidência imediata dos seus sentidos quando vê juntos um africano, um europeu, um asiático e um índio americano» (UNESCO 1951: 37). Ou ainda que, num ensaio de enorme importância social e histórica, um colosso intelectual como Claude Levy-Strauss (1998) reproduzisse essa frase – embora adulterando-a subtilmente, ao substituir “saber que existem” por “ser convencido da existência”.

Afinal, tanto nós como Levy-Strauss e os peritos chamados pela UNESCO, crescemos e vivemos em mundos onde a ideia de ‘raça’ não apenas é bem real como relevante, nas nossas relações sociais quotidianas e na nossa memória histórica.

Se isso nos cria a ilusão da evidência sensorial das raças, irei sugerir que mesmo para notarmos a cor de alguém é necessário aprendermos que essa diferença, uma entre as tantas que os nossos olhos vêem sem lhes darmos atenção, é pertinente na comunidade onde nos inserimos.

A ‘raça’ não é, tão pouco, um dado natural que se imponha à classificação que os seres humanos façam do mundo. É, sim, uma das várias identidades, socialmente construídas e arbitrárias, com que contactamos; um caso particular que, como todos os outros, é situado social, política e historicamente.

Da mesmo forma, apesar de toda a sua importância histórica, o racismo é apenas uma forma particular de entre os etnocentrismos, com os quais partilha os mecanismos de construção e afirmação. Só compreendendo-os o poderemos combater com eficácia.

A falsa evidência dos sentidos

A nossa habitual crença de que a ‘raça’ é uma evidência física e de que os seus traços distintivos (a começar pela cor da pele) se impõem natural e inevitavelmente aos nossos sentidos pode, por vezes, ser posta em causa por pequenos acontecimentos quotidianos.

Há uns bons tempos atrás, trazia a minha filha de 5 anos da creche para casa quando ela me disse, entusiasmada: «Sabes? Agora tenho um colega castanho.» Com 2 e 4 anos de idade, ela tinha passado em Moçambique temporadas de bastantes meses, em que havia feito vários amigos nos ambientes mais díspares. Imaginei, por isso, que o seu entusiasmo se devesse a um reavivar das memórias agradáveis desse período e das pessoas que nele conhecera. Partindo desse pressuposto, perguntei-lhe: «Ele é parecido com o Dewilde, é?» «Não – respondeu espantada. O meu colega é castanho.»

Acontece que o rapaz cujo nome tinha referido (o seu amigo moçambicano mais próximo) é, para utilizar a expressão da minha filha, “castanho” - tal como, aliás, a esmagadora maioria das pessoas que, naquele país, frequentavam a nossa casa e encontrávamos noutros locais. No entanto, a minha filha duvidou de mim quando lho disse. Só acreditou, realmente, quando lhe mostrei as fotos dos nossos amigos moçambicanos, que tínhamos em casa e que ela bem conhecia.

Ou seja, embora durante um quinto da sua vida a minha filha tivesse brincado exclusivamente com crianças africanas, nunca tinha reparado que a pele dos seus amigos e da maioria das pessoas que conheceu nessa altura era “castanha”.

Esse facto não se devia, obviamente, a uma incapacidade de observar, nem a uma falta de interesse por essas pessoas. A cor da pele delas não tinha sido notada e recordada, não por não ser diferente da sua e das dos seus pais, ou porque tal não fosse facilmente visível, mas porque essa cor e essa diferença (afinal, apenas uma, de entre as muitas diferenças que todas as pessoas têm entre si) não eram relevantes nem pertinentes aos olhos de quem observava. Como a cor da pele das outras pessoas nunca tinha sido motivo de conversa, objeto de palavras diferenciadoras, nem um elemento que alterasse os nossos comportamentos ou fosse pertinente nalgum acontecimento que recordasse, havia sido necessário que alguém na creche fizesse notar essa característica como algo relevante e diferenciador, para que a minha filha passasse a ver e classificar aquilo que sempre estivera perante os seus olhos.

Mais tarde, numa das vezes que recordei este caso surpreendente, apercebi-me que, afinal, ele não era assim tão diferente da minha própria experiência de primeira infância, mesmo se esta assumira uma forma mais mitigada de “daltonismo rácico” e ocorrera num diferente quadro de estímulos sociais.

É verdade que, tendo crescido numa pequena cidade portuguesa onde não existiam africanos, me lembro bem da cor de pele do primeiro que vi. Estranho seria, aliás, que não a tivesse notado; tratava-se do então célebre professor de patinagem do Jardim Zoológico de Lisboa e, ainda em viagem para tão apetecível destino, já alguém me tinha alertado para essa sua particularidade física. Contudo, mesmo que nada me tivessem dito, é quase certo que teria dado atenção ao tom da sua pele. Afinal, cresci em tempos de guerras de libertação nacional nas ex-colónias portuguesas, pelo que me eram bem familiares quer as imagens propagandísticas de aldeias africanas onde enfermeiros ou militares “brancos” prestavam civilizados serviços a ”negros” seminus, quer a utilização à minha volta de palavras como «preto», embora nunca tivesse visto pessoas a quem ela fosse aplicável.

Também sabia da existência de cowboys e de índios, ou “peles-vermelhas”. Essa díade constituía, aliás, boa parte da parca oferta televisiva da altura e o tema de muitas brincadeiras infantis - quer movimentando pequenos bonecos de plástico, quer vivendo emboscadas e correrias com pistolas, arcos e flechas de fingir, comprados ou improvisados. Dessa forma, conhecesse eu ou não a palavra “raça” (não o recordo), era-me familiar a relevância dada à cor da pele e até o potencial de conflito associado a essa diferença, por via dos ecos de guerra que chegavam pela televisão e do imaginário subjacente aos westerns.

Não obstante esse conhecimento da existência social das raças, lembro-me também que tinha por vizinhos, na casa ao lado, um homem oriundo de Goa e os seus filhos, meus principais companheiros de brincadeira. Também no seu caso, a diferença de tom de pele era fácil de observar. Mas, tal como veio a acontecer com a minha filha décadas depois, tão pouco eu a via – mesmo se recordo ouvir pessoas referirem-se ao pai dos meus amigos como «indiano», ou «monhé». E ainda hoje, quando calha reencontrá-los, não me apercebo dessa diferença cromática a não ser que algum estímulo exterior me faça pensar deliberadamente no assunto.

Os exemplos pessoais que apresentei não resultam, no entanto, de uma qualquer idiossincrasia familiar. Pelo contrário, são meras variações de um tema suficientemente recorrente para ter dado origem à expressão anglo-saxónica race-blind children. Tão pouco as suas razões são tão difíceis de compreender como parecerá à primeira vista.

Foi verificado experimentalmente que, olhando para uma sucessão de fotos de uma mesma espécie de lémures ou de macacos, que para os adultos humanos são todos iguais e indiferenciáveis, os bebés de tenra idade conseguem reconhecer os diferentes indivíduos (Pascalis et all 2002). Perdem depois essa capacidade, pela necessidade de se especializarem no reconhecimento individual de um número sempre crescente de rostos humanos, cujas particularidades e diferenças registam.

Um aspeto importante a reter é que esse processo de especialização implica, da sua parte, a deteção de muitíssimas mais pormenores do que aqueles utilizados para delimitar as características coletivas de ‘raça’. Por outro lado, esse processo tem como motivação e objetivo o reconhecimento individual de cada pessoa que a criança vai conhecendo. Por fim, a própria passagem de uma situação de reconhecimento indiscriminado de todos os seres vivos (insustentável, em termos de quantidade de informação a processar pelo cérebro), para outra de reconhecimento seletivo dos seres humanos, resulta de um efeito de pertinência; é a importância relacional que estes últimos assumem para a criança, por comparação com os outros animais, que estimula e justifica não apenas o centramento neles da atenção, mas também a adaptação das capacidades cognitivas à sua identificação e diferenciação individual.

Nos dois primeiros aspetos que salientei, radica a possibilidade de não darmos particular atenção ao diminuto número de pormenores físicos que se convencionou atribuir a uma determinada ‘raça’. Diversos estudos indicam que não reconhecemos os rostos, seres e objetos como um somatório das suas características e particularidades, mas de forma holista, como uma estrutura organizada desses elementos particulares1; contudo, a construção e registo dessa imagem de conjunto implica a deteção e combinação de uma miríade de características particulares. Todas elas são diferentes entre as pessoas e todas elas são necessárias para as diferenciar, pelo que não existe à partida nenhuma razão para que um número diminuto dessas características receba uma atenção muito diferente daquela que é dada a todas as outras – sobretudo se a motivação e o objetivo são, conforme referi, diferenciar e reconhecer cada pessoa, e não agrupá-las de forma individualmente indiscriminada em categorias.

O terceiro aspeto que salientei (a importância da pertinência e do envolvimento relacional) justifica que essa potencialidade de não vermos a cor e a ‘raça’ se concretize, se mantenha, ou desapareça.

A adoção de categorias de classificação é, obviamente, uma vertente essencial do desenvolvimento cognitivo. Mas, da mesma forma que é a importância das relações com uma multiplicidade de seres humanos que torna pertinente a especialização no seu reconhecimento individual (e, assim, a suscita), é pouco plausível que adotemos categorias classificatórias sem que nos tenhamos apercebido da sua pertinência, seja por necessidade ou por estímulo externo. Como tão pouco é plausível que, com tantas categorias de classificação de pessoas que se vão tornando relacionalmente pertinentes nos primeiros tempos de vida de uma criança, a categoria de “pessoas de outra raça” (por partilharem entre si algumas das muitas diferenças fisionómicas que existem entre todos os indivíduos) possa ser criada a adotada autonomamente de estímulos externos que façam sentir a sua pertinência para os outros.2 Por uma questão de prioridades de construção cognitiva e, precisamente, por ausência de pertinência que o justifique.

Dessa forma, a ausência de estímulos - explícitos ou experienciais - que afirmem a cor da pele como uma característica mais significativa e classificatoriamente relevante do que, por exemplo, ser alto ou baixo, gordo ou magro, ter orelhas maiores ou menores, permite que essa diferença não adquira mais importância do que as restantes e que, no quadro do reconhecimento holista dos outros que anteriormente referi, a cor da pele constitua um dado não autonomizado nem consciencializado, sendo percecionada, mas não vista enquanto tal. Diria mesmo que é expectável que, nessas condições pouco habituais (mas que ocorreram, por exemplo, durante os primeiros 5 anos de vida da minha filha), tal aconteça.

Para além disso, experiências de vida semelhantes à que relatei acerca da minha própria infância chamam a nossa atenção para um outro aspeto importante. Mesmo quando a categoria de ‘raça’ é conhecida e aplicada nalguns casos, a proximidade relacional com indivíduos particulares que sejam catalogáveis como de outra raça pode fazer com que o “daltonismo rácico” se mantenha relativamente a eles. Plausivelmente, porque a sua relevância e importância individual (e relacional) se sobrepõe, em termos cognitivos, à da sua integração numa categoria que é, em simultâneo, mesmificadora e um marcador de alteridade e distância social. Num processo isomorfo, afinal, daquele que faz com que os bebés que continuaram a ser estimulados com fotos dos animais que conseguiam distinguir aos 3 meses não tivessem, ao contrário dos restantes, perdido 6 meses depois a capacidade de diferenciar os indivíduos dessa espécie.

Contudo, o facto de as características ‘rácicas’, por muito visíveis que sejam, não se imporem como uma evidência natural aos sentidos de quem observa não é apenas verificável no caso das crianças “racicamente daltónicas”.

Um exemplo marcante de como a ‘raça’ de cada um não se mete pelos olhos dentro de quem o observa, mesmo tratando-se de adultos, é-nos fornecido pelas aldeias portuguesas de Rio de Moinhos do Sado e de São Romão do Sado, perto de Alcácer do Sal.

Trata-se de uma zona onde extensivos arrozais eram explorados, séculos atrás, com base em trabalho escravo. Com a proibição da escravatura em Portugal continental, em meados do século XVIII, algumas das pessoas libertas dispersaram-se por outras paragens mas outras estabeleceram-se naquela área, sendo antepassados dos atuais habitantes destas aldeias. Ao longo de dois séculos e meio, os seus descendentes foram estabelecendo relações matrimoniais com os restantes habitantes da região mas, à imagem do que era habitual nas zonas rurais similares, tal terá acontecido sobretudo dentro das próprias aldeias e com pessoas das aldeias vizinhas. Por essa razão, passado todo este tempo os habitantes mantêm traços físicos herdados desses seus ascendentes que são mais visíveis que os de muitas pessoas socialmente apontadas como “mulatos”.

Se algum forasteiro com alguns traços atribuídos aos africanos passar pela região, será facilmente identificado e classificado como “mulato” pelas pessoas de São Romão, de Rio de Moinhos e das aldeias vizinhas, por mais claro que seja em comparação com muitos dos habitantes locais. No entanto - e é isso que é fascinante - os habitantes de S. Romão e de Rio de Moinhos em quem é visível uma ascendência africana são para os restantes tão alentejanos como quaisquer outros, sendo a sua zona de residência conceptualizada como o único fator de diferença, face a pessoas em todo o resto iguais. Mais do que isso, os seus vizinhos (e eles próprios) não conseguem ver neles os traços de diferenciação rácica que tão facilmente detetam nas pessoas que lhes chegam do exterior.

Ou seja, dominam a noção de ‘raça’ e as competências cognitivas para identificar as diferenças que foram sendo codificadas como correspondendo a ela, mas são incapazes de as reconhecer nos indivíduos que sempre pertenceram ao seu círculo de relações, ao mesmo título que os vizinhos em quem não sejam visíveis outras ancestralidades que não a europeia.

O que torna este caso tão interessante é, contudo, o facto de ele não ser habitual.

Não o é historicamente, nem o é nos seus efeitos. É de facto mais frequente que a pertinência relacional e o hábito não constituam obstáculos ao reconhecimento ou mesmo exacerbação da diferença racial, quando o contexto social envolvente atribui importância à ‘raça’ de forma reiterada. Por exemplo, vivi num bairro popular de Lisboa onde um homem de meia-idade que lá tinha nascido era chamado «Preto» pelos seus amigos de infância, embora os seus ténues traços de ascendência africana não fossem mais descortináveis do que em muitos outros habitantes. Explicaram-me que a sua mãe era “mulata” de uma forma bem mais visível, residindo aí a origem de uma alcunha3 que, exceto nalgum raro private joke entre amigos, não arrastava consigo nenhuma forma de discriminação. Aliás, esse exacerbar racializado da diferença pode ocorrer mesmo na ausência de evidências de miscelanização; o meu pai era chamado «China» na instituição onde estudou, apenas porque os seus olhos tinham uma forma mais amendoada do que os dos seus jovens colegas.

No entanto, os diferentes exemplos que expus mostram-nos em que medida são relativos, socialmente produzidos e reapropriáveis, critérios aparentemente tão objetivos como os traços físicos que são habitualmente atribuídos às ‘raças’. Mais do que isso, a ‘raça’ surge-nos de forma clara como uma construção social, cuja adoção como categoria cognitiva e cuja perceção nos outros está longe de ser natural e automática.

As características físicas atribuídas a esta ou aquela ‘raça’ podem estar presentes nos nossos corpos de forma muito marcada; mas não se impõem como uma evidência sensorial aos outros, não se lhes metem pelos olhos dentro. É necessário aprender a vê-las, o que não constitui um processo natural mas um resultado de estímulos sociais, em que a aprendizagem da pertinência social da cor e os contextos relacionais assumem um papel central.

Contudo, quer esses mecanismos, quer o caminho que medeia entre a construção social da ‘raça’ - enquanto categoria supostamente natural - e o racismo, só se tornam plenamente compreensíveis quando atentamos num outro elemento fulcral: os processos de construção e reprodução das identidades.

Identidade e raça

Conforme Claude Levy-Strauss salienta em Raça e História (Levy-Strauss 1998), existem diversos grupos humanos que se chamam a si próprios «os homens» (ou, num grau mais moderado, expressões como «os bons» ou «os verdadeiros), com isso projetando todos aqueles que não lhes pertencem para fora da humanidade, ou excluindo-os da forma como os seres humanos devem ser.

Quer isto dizer que o racismo e a xenofobia são coisas naturais – ou, pelo menos, uma inevitabilidade social?

De forma alguma. Mas quer dizer que, tratando-se embora de coisas diferentes, compreender o racismo e combatê-lo de forma eficaz implica que compreendamos como são construídos dois outros fenómenos que se encontram a montante: as identidades coletivas e o etnocentrismo.

Mesmo quando não temos plena consciência disso, todos assumimos como nossas uma pluralidade de identidades e de grupos de pertença.

Algumas delas podem ser quase concêntricas e integradas noutras identidades cada vez mais amplas (desde o nosso círculo relacional mais restrito até à humanidade, passando por outras definidas pela família, o bairro, a região, o país, a língua…), podendo nós reivindicarmo-nos de umas ou outras, mais amplas ou mais restritas, em função daquilo que é conjunturalmente pertinente (Granjo 2002). E podendo nós, ao fazê-lo, mobilizar diferentes solidariedades, contrastar-nos com diferentes opositores e, mesmo, adaptar os nossos comportamentos e seus pressupostos àqueles que são esperados da identidade em causa.

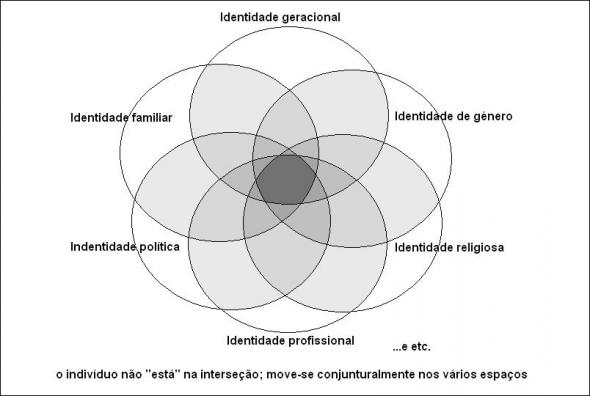

Outras das identidades que assumimos e partilhamos intersetam-se ou cruzam-se entre si, em função de diferentes critérios de pertença e de caracterização. É o caso, por exemplo, das identidades de género, geracionais, profissionais, políticas, classistas, religiosas ou de posições hierárquicas que ocupamos em vários campos da vida social.

Pluralidade de identidades secantes

Pluralidade de identidades secantes

Neste caso, as identidades, os seus pressupostos e as solidariedades delas decorrentes podem até opor-se em muitos contextos e situações, impondo opções de prioridade entre elas ou a sua combinação; mas essa pluralidade de pertenças a diferentes grupos identitários pode também fornecer mecanismos mediadores e apaziguadores em situações de conflito, conforme demonstra eloquentemente o estudo de Evans-Pritchard (1981) acerca do sistema político “acéfalo” dos Nuer, em meados do século passado.

Uma das consequências desta pluralidade e sobreposição de identidades é, também, que ninguém é apenas homem, nem membro da sua família, nem habitante de Lisboa, nem alentejano, nem português, nem europeu, nem antropólogo, nem de meia-idade, nem de esquerda, nem ateu, nem subordinado de umas pessoas e chefe de outras, nem heterossexual, nem feminista, nem professor, nem pai, nem filho, nem marido. Se forem essas as suas identidades, é simultaneamente todas essas coisas, ao mesmo tempo que, em cada situação, é com mais intensidade algumas delas do que as outras. Uma segunda consequência é que, para além de ninguém ter a mesma identidade todo o tempo, dificilmente existirão duas pessoas que partilhem o mesmo leque e interação de identidades, ou sequer que concebam e vivam cada uma delas exatamente da mesma forma. Parafraseando um título literário de Mia Couto, cada Homem é um feixe único de identidades.

Apesar da diversas e mutáveis, contudo, qualquer identidade que seja concebida e partilhada enquanto tal pelos indivíduos que nela se reconheçam – ou a atribuam a outros – resulta de um processo de construção que aplica os mesmos princípios.

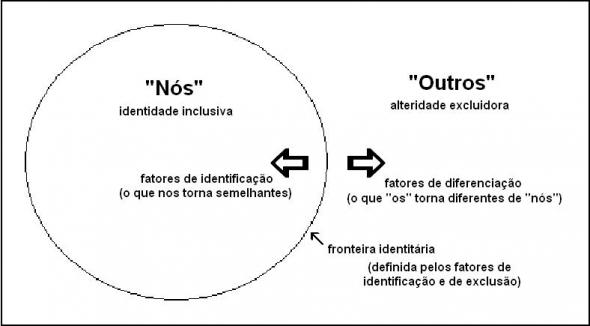

Uma identidade é sempre a construção e afirmação de um “nós”, uma identificação e comunhão entre indivíduos necessariamente diferentes. Mas essa identificação não se cria no abstrato, num mundo em que nada mais existisse; tem que ser concebida em relação a um “eles” que não são “nós”, ou a sua existência não fará qualquer sentido. Dessa forma, conceber uma identidade implica, antes de mais, estabelecer uma fronteira entre quem é nela integrado e quem é dela excluído, entre quem – à luz dessa identidade – é “nós” e quem são os “outros”.

Construção de fronteiras identitárias

Construção de fronteiras identitárias

Estabelecer uma fronteira desse tipo implica, por sua vez, a delimitação e afirmação de dois diferentes tipos de critérios. É necessário, por um lado, apontar um conjunto de características plausivelmente relevantes que identifiquem entre si todos aqueles que são abrangidos pela identidade em causa, unindo-os e integrando-os em função dela; mas é simultaneamente necessário apontar um conjunto de características, também elas plausivelmente relevantes, que diferenciem todos os outros em relação ao grupo, distinguindo-os dele. Por outras palavras, neste processo de inclusão e de exclusão, é necessário definir o que é que ‘nós’ temos em comum e em que é que os ‘outros’ se diferenciam de ‘nós’ – e, nesse sentido, uma identidade é sempre uma manipulação e afirmação de semelhanças e de diferenças.

No entanto, todas as pessoas abrangidas no interior de uma fronteira identitária apresentam um grande número de diferenças entre si, tal como partilham um grande número de semelhanças com as pessoas que são por ela excluídas. Assim, a escolha das características de identificação e de diferenciação que são imprescindíveis à construção de uma identidade não só é arbitrária (no sentido em que só algumas de entre muitas características possíveis são utilizadas, excluindo-se as restantes), como a sua importância e sentido têm que ser objeto de uma manipulação valorativa que se aproxima da hipérbole: para que elas e as identidades que delimitam possam ser credíveis e operantes, a relevância das características que são utilizadas como critérios de identificação e de exclusão tem que ser enfatizada, ao mesmo tempo que todas as restantes características – que nos diferenciam enquanto ‘nós’ ou que partilhamos com os ‘outros’ – têm que ser secundarizadas, implicitamente ignoradas ou mesmo negadas.

De certa forma, tal como a água pode ser manipulada como um símbolo feminino ou masculino, consoante se enfatiza a sua semelhança ao leite ou ao sémen, e pode ser utilizada tanto como um signo de fertilidade e de vida, quanto de destruição e de morte4 (e que muitas outras coisas, para além da água, podem ser utilizadas para simbolizar o feminino, o masculino, a fertilidade, a destruição, a vida ou a morte), os elementos disponíveis para a construção e adoção de identidades são muitos e potencialmente contraditórios, mas só alguns são utilizados em cada caso.

Mas, tal como acontece nesse exemplo de representação simbólica, isto não quer dizer que quaisquer identidades ou critérios de legitimação das mesmas possam ser partilhados em qualquer contexto social.

Para construir e afirmar uma identidade, pode lançar-se mão de um grande diversidade de características físicas, comportamentais, emocionais, morais, de hábitos ou de preferências por práticas e consumos, que apresentem um maior ou menor grau de existência prática e de efabulação; mas é sempre necessário que seja reconhecido a essas características, tal como às identidades que delimitam, que elas fazem sentido e correspondem a realidades suficientemente relevantes.

Assim, para que sejam adotada, uma identidade terá que ser reconhecida como algo que corresponde, no contexto específico onde é reproduzida, a uma fronteira socialmente relevante e pertinente, baseada em características que sejam já valorizadas ou que não se afirmem, ali e então, como demasiado absurdas ou irrelevantes para o passarem a ser. A construção, partilha e reprodução de identidades constitui, assim, um processo de negociação e de edificação de consensos, que é socialmente situado e está ancorado em condições particulares e mutáveis.

Dessa forma, as identidades não se limitam a constituir um fator de condicionamento das relações sociais. Também a sua continuidade e formato estão dependentes quer das alterações de condições que se vão verificando nas sociedades, quer do impacto que tais alterações possam ter sobre o consenso social acerca da pertinência de uma dada identidade, ou daquilo que a caracteriza. A renegociação social das identidades e dos seus critérios é, portanto, uma necessidade que se impõe sempre que ocorrem mudanças sociais significativas – adaptando-se a elas, procurando contrariá-las, ou centrando-se nas ambiguidades que possam levantar-se. Pode um homem ser feminista? Pode um não-português ser fadista? Pode um patrão ser comunista? Pode um europeu ser nyanga? Pode um “negro” ser português? Podem um “branco”, um “mulato”, um berbere ou um árabe magrebino ser realmente africanos?

Expressão identitária que é, a ‘raça’ afirma-se e reproduz-se neste quadro de condições, tal como acontece com os critérios fenotípicos em que se baseia. Por outras palavras, a construção da ‘raça’ como um quadro identitário (arbitrário) que divide a humanidade entre grandes grupos de ‘nós’ e de ‘outros’ requer um consenso acerca da pertinência dessa divisão, consenso que é igualmente requerido para a utilização dos critérios em que essa divisão se baseia – antes de mais, a cor da pele de cada pessoa, um critério tão arbitrário como qualquer outra característica física da qual nos possamos lembrar. O que justifica uma pergunta:

Porque é que a cor da pele se tornou tão importante, em tantos lugares e em tantas circunstâncias?

É possível recensear algumas convincentes razões históricas. Já quanto a razões naturais ou de ação automática, não é bem assim.

De facto, é facilmente compreensível que uma diferença física inesperada e muito contrastante suscite a atenção individual e coletiva, ou mesmo uma exegese acerca dela. Quanto mais não seja porque essa diferença não se limita a fugir ao quadro do que era habitual. Ao fazê-lo, desafia também as categorias que utilizávamos para a classificação do mundo à nossa volta, introduzindo nelas uma anomalia e ambiguidade que – a aceitarmos os convincentes argumentos de Mary Douglas (1991) – é suficientemente perturbante e introdutora de caos na esperada ordem taxológica para, por exemplo, estar na base das restrições alimentares na religião judaica e, por extensão e continuidade histórica, na religião islâmica.

Apesar disso, a constatação de uma diferença física que contraste com o que é considerado normal não conduz necessariamente a um problema identitário, nem à projeção dos seres que apresentem essa diferença para o exterior do grupo a que pertencem, de acordo com as classificações e fronteiras habituais – classificações, fronteiras e pertenças que, aliás, são condições básicas para que a própria diferença possa ser notada e objeto de atenção.

Por exemplo, a visão de uma mulher com barbas, ou de um homem excecionalmente gordo, não conduzem nem à sua projeção para fora da humanidade ou do género que lhes é atribuído, nem à construção de novas categorias em que eles se insiram e as outras pessoas não – como a conceção da “raça” das mulheres com barbas, ou da “raça” dos homens tão gordos que não se conseguem levantar.

Também no que concerne a cor da pele, há casos históricos dessa ausência de exclusão. Um deles vem de Moçambique.

No muito detalhado livro que veio a ser traduzido com o título Usos e Costumes dos Bantu, Henry Junod levanta uma curiosa questão no capítulo dedicado ao que chama as ideias dos indígenas relativas às diferentes raças humanas (Junod 1996: 298-300). Quando discute a origem da palavravalungo para designar “homens brancos” (uma palavra que se mantém firmemente em uso, tendo passado também a designar nas áreas rurais os “negros” com hábitos citadinos, mas não os “brancos” que se encontrem há décadas inseridos na comunidade), Junod nega que a etimologia do termo venha de um verbo zulu que significa “ser justo” e sugere antes a palavra local valungwana, que traduz por “habitantes do céu”. Especula em seguida que tal designação viria provavelmente de alguma mitologia esquecida acerca do «homem branco»; contudo, acreditava-se que os portugueses agora dominantes5 vinham do mar, não de zonas celestes, ao passo que os gémeos eram (e ainda são) referidos como «filhos do céu».

Embora Junod nunca tenha realmente descodificado o sentido desta última designação celestial, ele era claro na informação recolhida por Feliciano (1998) em finais da década de 1970 e que eu próprio pude ouvir cerca de 30 anos depois: os gémeos e os albinos são filhos do céu porque, independentemente da sua conceção terrestre, receberam a sua condição excecional ao serem atingidos por um raio dentro do útero materno. Os gémeos foram fendidos em dois mas os albinos não, apenas tendo ficado queimados e, com isso, perdido a cor da sua pele.

No entanto, ambos alcançaram, com esse incidente, uma relação próxima e privilegiada com os fenómenos celestes. Uma relação que é ameaçadora da ordem e da fecundidade pois, no quadro simbólico em que está integrada, os gémeos e os albinos são simultaneamente “demasiado quentes” e “uma trovoada sem chuva”. Devido a essas características, carregam em si o potencial para a desordem, para a doença e para secar o céu e a terra (Feliciano 1998; Granjo 2011), mas carregam também a capacidade de proteger a comunidade das trovoadas, pedindo-lhes para se afastarem.

Dessa forma, a excecional diferença na cor de pele dos albinos exigiu das suas comunidades uma explicação, mas não a sua exclusão. Essa explicação não foi equacionada segundo uma lógica racial, tanto mais que a ausência de qualquer referência explícita de Junod aos albinos, nesse pormenorizado subcapítulo sobre as ideias «relativas às diferentes raças humanas», revela que eles não lhe foram apresentados como uma questão rácica, nem em finais do século XIX nem em inícios do seguinte.

Os dados de Junod e a origem comum e celeste dos gémeos e albinos indicam-nos, contudo, algo ainda mais relevante para o tema que temos vindo a debater. Tendo Junod razão acerca da etimologia da palavra valungo, tão pouco a diferença de cor de pele dos europeus terá sido inicialmente classificada, no sul de Moçambique, segundo uma lógica racial e de exclusão. Tudo indica, pelo contrário, que os ‘brancos’ tenham sido nomeados metaforicamente a partir dos albinos, com base em prévias crenças acerca destes últimos; embora vindo de fora da comunidade, os portugueses de pele clara não eram outra raça – eram como albinos.

Mais a sul, a corte de Shaka Zulu atribui aos ingleses que primeiro a contactaram uma designação que, sendo menos elaborada, era mais eloquente quanto à secundarização da importância da cor da pele. Os ‘brancos’ eram aí chamados «andorinhas», numa assumida metáfora do facto de serem visitantes vindos de longe e chegados na época do ano em que essas aves migratórias o fazem. Ou seja, o mais pertinente neles não era a cor da pele, mas o facto de serem pessoas vindas de paragens longínquas, que a elas haveriam de regressar.

Também no Japão, os primeiros portugueses não foram designados por referência à cor, mas chamados «bárbaros do sul» (o ponto cardeal de onde tinham aportado ao país), devido ao pouco refinamento comportamental e pobres hábitos de higiene que os caracterizavam, aos olhos das elites locais. Em termos físicos, por sua vez, a característica que era destacada nas referências verbais e representações pictóricas não era a cor da sua pele, mas o avantajado tamanho dos seus narizes.

Há um aspeto muito relevante que é comum aos três contextos onde foram produzidas estas designações, tão curiosas para pessoas que tenham sido criadas em sociedades onde a cor de pele quer imediatamente dizer ‘raça’. É que, nos locais e épocas de produção de tais nomes, os europeus não eram dominantes nem mostravam intenções nesse sentido, constituindo meros forasteiros exóticos cuja presença era autorizada pelas autoridades existentes no local, às quais se submetiam. Dessa forma, e independentemente daquelas que vieram depois a ser as suas ações nesses locais, os europeus não pareciam pôr em causa o poder instituído e o seu estatuto pouco se diferenciava daquele de que gozavam os súbditos e subordinados locais.6

Seria necessário um razoável grau de distração para considerar que este aspeto comum é uma mera coincidência. Tanto mais quando verificamos, em contraste com isto, que a enfatização da ideia de ‘raça’ e da projeção de pessoas para grupos qualitativamente diferentes em função da cor de pele – quando não para fora da humanidade, como nos debates teológicos do século XVIII sobre se os ameríndios tinham alma – surge associada quer à dominação colonial em continentes cujos habitantes tinham cores diferentes e à escravatura transatlântica, quer à sua legitimação.

Regressando à pergunta que formulei um pouco atrás, justifica-se então afirmar que a importância atribuída à cor da pele é de carácter eminentemente político. É o desenvolvimento de relações de poder fortemente assimétricas entre pessoas que se diferenciam pela cor da sua pele (e por outras coisas mais subtis e diversificadas e, portanto, menos visíveis e mesmificadoras) que atribui à ideia de ‘raça’ a sua pertinência social enquanto estrutura identitária. Ao fazê-lo, fornece um instrumento aberto à hierarquização “natural” de ‘nós’ e dos ‘outros’, legitimando essas relações de poder e evidenciando a relevância e pertinência social do critério rácico aplicado.

Se quisermos, então, a própria existência da ideia de ‘raça’ resulta de um racismo germinal, que dela necessitava para se exprimir e concretizar.

Etnocentrismo e racismo

Afirmar a ‘raça’ (e consequentemente a discriminação racial) como um mero particularismo de construção identitária que é situado social, política e historicamente, poderá à primeira vista parecer contraditório com a anterior constatação de que diversos grupos humanos se apresentam a si próprios como os únicos Homens ou, pelo menos, como os únicos que correspondem ao que os “verdadeiros” seres humanos devem ser.

Haverá coisa mais racista? E não ocorrem muitos desses fenómenos fora dos quadros de relações de poder que acabei de mencionar?

De facto ocorrem; mas não é de racismo que se trata, porque as fronteiras identitárias que lhes subjazem nem têm por base a ‘raça’ e a diferenciação física, nem costumam manipular essa ideia, sequer de forma metafórica.7 Trata-se, antes, de uma expressão simbolicamente exacerbada de um outro fenómeno social e cognitivo de carácter geral, também ele estreitamente ligado ao processo de construção de identidades: o etnocentrismo.8

Esta palavra, muitas vezes repetida como se de um chavão de clareza evidente se tratasse, recobre na verdade diferentes graus dentro de um mesmo processo, que acabam por corresponder a variantes qualitativamente diferentes, na sua abrangência e nas suas consequências.

Etnocentrismo corresponde, antes de mais, a um efeito cognitivo que é plausivelmente inerente aos processos de construção das identidades e de perceção e conceptualização da diferença. Todos somos formatados, nas sociedades onde crescemos e vivemos, para percecionar o mundo, classificá-lo, valorá-lo, conceber as relação causais, sentirmos e comportarmo-nos de determinadas formas. Tal como são múltiplas as nossas identidades, são normalmente múltiplos e variáveis esses fatores culturais que incorporamos; mas tendem a restringir-se a um leque de variabilidade que é delimitado por um quadro geral e partilhado de referências culturais dominantes na sociedade onde nos inserimos, que acabam por ser entendidas como normais, quando não como naturais. Mais do que isso, o conjunto das classificações (socialmente reproduzidas) que utilizamos para percecionar e compreender o mundo à nossa volta e as práticas que nos habituámos a considerar normais constitui, afinal, o quadro de que dispomos para, por comparação e/ou contraste, apercebermos e pensarmos aquilo que é desconhecido ou diferente (Granjo 2013).

É por isso recorrente, se não uma tendência universal, que ao confrontarmo-nos com práticas e formas de pensar diferentes daquelas que partilhamos com o “nosso” grupo, não as apreendamos e analisemos em função das lógicas que lhes subjazem, mas à luz das referências culturais e hábitos que são dominantes na nossa sociedade de origem. Por outras palavras, não vemos as práticas e lógicas de grupos “outros” como elas são para quem as partilha, mas em função e através do filtro das categorias e valores que nós próprios partilhamos. Esse acto de não interpretar o que é social e culturalmente novo e diferente nos seus próprios termos, mas nos termos da sociedade de origem do observador é, assim, um primeiro nível de significado da palavra “etnocentrismo”.

Contra esta tendência, o único remédio conhecido é um esforço consciente e auto-reflexivo de compreender aquilo que nos é diferente de acordo com as suas próprias lógicas e motivações, e não de acordo com as lógicas e critérios de normalidade a que estamos habituados. Trata-se de um esforço que normalmente só é desenvolvido no quadro da pesquisa em antropologia e algumas outras ciências sociais mas que, tal como acontece no caso dos seus praticantes, pode ser aprendido e cultivado por qualquer pessoa, sobretudo se tal for coletivamente assumido como um desiderato educativo e social.

No entanto, o processo cognitivo e social que conduz a esse primeiro sentido da palavra etnocentrismo costuma ter como desenvolvimento um segundo fenómeno, que alarga a sua natureza e consequências. É frequente que essas visões deformadas de como os “outros” são não se limitem a ser centradas em “nós”, tornando-se também objeto de uma valoração que, de novo, tem como modelo os valores que partilhamos. Dessa forma, os “outros” não são apenas incompreendidos e estereotipados à nossa imagem, passando também a ser avaliados e hierarquizados por relação ao estereotipo que atribuímos a “nós”. De pessoas que fazem coisas estranhas e pouco compreensíveis, os “outros” passam a ser, por exemplo, bárbaros, selvagens, perigosos, preguiçosos, abúlicos, infantis, dissimulados, histriónicos, amorais, puritanos, promíscuos, irresponsáveis, feiticeiros, canibais…

Em resultado desse processo, e embora haja exceções, quase sempre os “outros” passam a ser piores do que “nós” – quem quer e como quer que “nós” sejamos – e não apenas diferentes. Sob este seu segundo significado, o etnocentrismo cria assim as condições para que a discriminação se torne possível e para que, caso ocorra, possa ser encarada como legítima. Isto porque, para quem partilhe uma valoração negativa de outro grupo, discriminamos o “outro” porque ele é pior e, porque o é, justifica-se discriminá-lo em relação a “nós”.

Não obstante, se o mecanismo cognitivo e social do etnocentrismo constitui a base para práticas discriminatórias entre grupos que se concebem como diferentes, ele não tem que se transformar em xenofobia, nem muito menos numa escalada discriminatória que se espraie pelo amplo leque de possibilidades que vai desde um leve retraimento na presença do “outro” até à sua desumanização, ou mesmo genocídio. A concretização do potencial de discriminação que decorre do etnocentrismo, e sobretudo a sua transformação em práticas culturais de violência simbólica, psicológica ou física sobre o “outro” (um terceiro nível de sentido e consequências da palavra etnocentrismo), extravasa o quadro dos processos cognitivos. A discriminação do “outro”, que o violenta, pode reproduzir-se por mimetismo; mas, tal como a construção das identidades e do etnocentrismo que lhe servem de base, requer um grau mínimo de consenso acerca da sua pertinência, que por sua vez decorre do quadro de relações sociais em que “nós” vivemos e em que nos relacionamos com o “outro”.

Por outras palavras, podemos não compreender o “outro” nos seus termos e estereotipá-lo e inferiorizá-lo de acordo com os nossos; mas, para que uma discriminação violentadora emerja e se afirme, é necessário que existam ou surjam razões sociais que a tornem pertinente e justificada. Essas razões podem ter um carácter estrutural ou conjuntural, uma natureza política, económica ou simbólica, podem ter a ver com a afirmação de algo importante para “nós”, com a imposição de hierarquias, com a manutenção de um status quo, ou com a busca de bodes expiatórios (Girard 1992) para aquilo que de desagradável e ameaçador atinge o grupo, mas terão que existir e ser objeto de consenso social, quer acerca delas, quer acerca da sua relação pertinente com a discriminação dos “outros”.

Tal como as identidades (que lhes subjazem de forma mediatizada) os preconceitos em relação ao “outro” e a discriminação exercida sobre ele podem manter-se muito para além das condições sociais específicas que originalmente lhes deram sentido e pertinência. Não precisam sequer de ser ensinados explicitamente; a mera observação de atitudes e discursos fragmentares, tanto em casa como noutros espaços de sociabilidade, pode bastar para a sua integração e reprodução, da mesma forma que o contacto com práticas e discursos que os contradigam podem conduzir ao seu questionamento. Mas, também tal como as identidades, os preconceitos e formas de discriminação não são estáticos nem imutáveis, requerendo a sua continuidade um mínimo de adequação às condições sociais em que existem e um mínimo de consenso social acerca da sua pertinência, no quadro dessas condições.

Deliberadamente, desde o último subtítulo nunca utilizei as palavras “raça” e “racismo”. Fi-lo porque se, de facto, tudo o que ficou dito acerca do etnocentrismo se aplica ao racismo, este não é mais - tal como a ‘raça’ relativamente às identidades - do que um entre muitos particularismos social, política e historicamente situados de etnocentrismo. Um particularismo que, por isso mesmo, partilha os mesmos processos e mecanismos essenciais com as restantes variantes, baseadas noutros critérios de alteridade que não a ‘raça’ e a cor.

O seu historial é obviamente terrível, nele se destacando tragédias humanas como a escravatura transatlântica, a dominação e espoliação colonial, a segregação, genocídios – tudo isso legitimado, em última instância, por um critério tão absurdo como a diferença em algumas das muitas características físicas.

Não obstante, pouco desses horrores é exclusivo à invenção e manipulação das fronteiras rácicas. Em quantidades menos massivas, a escravatura tem um longo historial de prática dentro das mesmas ‘raças’ ou mesmo no interior de grupos que se concebiam como sendo um mesmo povo. Em quase todos os continentes, foram inúmeros os casos de dominação imperial “intra-rácica”, em que as populações locais são exploradas e violentadas sob um estatuto social e jurídico inferior ao dos dominantes estrangeiros. A segregação foi e é praticada dentro de um mesmo ‘povo’, segundo outros critérios de alteridade que não a cor. Os mais marcantes e intensos genocídios de que há registo foram, à exceção das Américas, praticados entre grupos pertencentes à mesma ‘raça’.

O que mais diferencia o racismo e os horrores por ele legitimados de todos os outros que foram praticados ao abrigo de outras formas de etnocentrismo é, talvez, o facto de ser muito recente mas simultaneamente muito profundo no tempo, de manter uma influência estruturante nas nossas sociedades um pouco por todo o globo, e de ter atingido o seu apogeu e maior carácter destrutivo precisamente na época histórica em que se afirmou o princípio da igualdade de direitos de todos os seres humanos.

Talvez por isso o racismo tenha desenvolvido, a par da persistência da pura e bruta discriminação com base na cor, expressões mais refinadas que (tal como as formas mais comuns de etnocentrismo) foram procurar a sua legitimação na cultura, em vez de na natureza. É assim que as diferenças culturais, estereotipadas e valoradas de acordo com os mecanismos que referi, se tornaram um argumento para a espoliação colonial, travestida em missão civilizadora, e para a segregação rácica, justificada pela diferença ou mesmo pelo direito a ela. Este último argumento, que serviu de base legitimadora ao regime do apartheid, é ainda hoje reproduzido por algumas bem-intencionadas políticas de emigração europeias, fazendo com que o respeito pelo direito a uma identidade cultural concebida como estática conduza, afinal, à cristalização cultural num contexto bem diferente do das sociedades de origem dos imigrantes e à sua segregação social e espacial (Almeida 2002).

A “culturalização” do racismo e a consequente integração, pelas partes envolvidas, dos critérios etnocêntricos que lhe estão subjacentes conduziu a ambiguidades bastante significativas.

Por exemplo, quando a Portaria de 9/1/1917 do Governo-Geral de Moçambique criou o estatuto de «assimilado», que atribuía aos que dele beneficiassem direitos de cidadania e outras vantagens por comparação aos «indígenas», fê-lo ao abrigo de critérios culturais, exigindo para o efeito o abandono«dos usos e costumes da raça negra». Desde logo o jornal “O Africano” denunciou a portaria como sendo racista. No entanto, apresentava como argumento para essa acusação que, enquanto se exigia a um negro «civilizado» e letrado que provasse essa sua situação, tratando-o como se fosse um «selvagem» do mato, os brancos «analfabetos» e «cafrializados» dispunham à partida da condição de cidadãos. Ou seja, tendo toda a razão no seu protesto, o célebre autor do artigo implicitamente aceita, na sua argumentação, tanto os pressupostos da ideia de assimilação quanto a atribuição aos outros ‘negros’, “selvagens do mato”, de uma inferioridade que justifica um estatuto diferente do de cidadão.

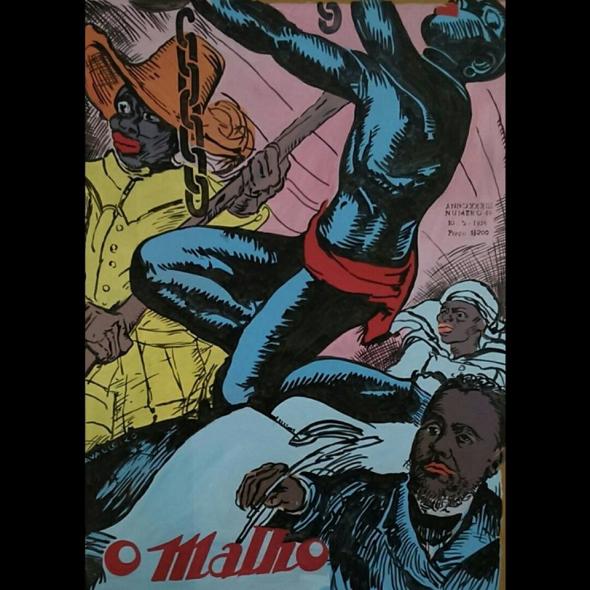

Reprodução José do Patrocínio, O Malhano XXXIII nº 49 10-05-1934

Reprodução José do Patrocínio, O Malhano XXXIII nº 49 10-05-1934

A ambiguidade da culturalização do racismo, plasmada no estatuto de assimilado, volta a ser explicitada de uma forma bastante interessante em 1959, no quadro da própria administração colonial. Num longo parecer acerca de eventuais alterações a esse estatuto (agora sob a versão do Decreto-lei 39.666, de 20/5/1954, extensiva a todas as colónias), o Diretor dos Serviços de Negócios Indígenas opõe-se à interpretação que dele faz Adriano Moreira, quando afirma no livro Administração da Justiça aos Indígenas (p.28) que «Trata-se agora de saber se o indígena, que adquiriu a cidadania, transmite tal qualidade aos filhos. (…) a conclusão parece não poder ser outra senão a de que tal estado não se transmite.».

Contrapõe o Diretor que «parece injustificável admitir-se que nasçam indígenas de lares de cidadãos. Se tal sucedesse, os factores étnicos sobrepor-se-iam aos valores culturais, contrariamente ao próprio espírito do Estatuto» (AHM 1959). Tem razão; mas a contradição que aponta decorre diretamente do carácter falacioso das tentativas de amenizar critérios racistas sob a aparência de critérios culturais. Para além, provavelmente, do efeito de uma expressão de racismo que encontramos de forma recorrente na documentação administrativa colonial: a suspeição ou receio de que os ‘negros’, por muito “civilizados” que se apresentem, possam quando não controlados regredir a um estado de “selvajaria” que, implicitamente, se assume ser correspondente à sua “natureza”.

Zombies e avatares

No entanto, essa culturalização do racismo criou também as condições para fenómenos bem atuais. Falo da reapropriação de estereótipos racistas por parte de elites sociais, políticas e económicas ”negras”, e da sua projeção sobre as populações que lhes estão subordinadas. Afinal, um fenómeno de “indigenização do povo“ que reproduz referentes coloniais ou, para utilizar a paradoxal expressão de Balibar e Wallerstein (1997), de “racismo sem raça”.

A este propósito, um colega expressou-me uma vez o seu espanto por algo que observou em festas glamorosas e restritas às mais elevadas elites moçambicanas. Quando algum conviva se embriagava muito e se comportava de forma inconveniente e pouco adequada à sua condição social, era comum que alguém, tão ou mais escuro do que a pessoa em causa, comentasse «É preto, mesmo!…».

Esse comentário, que também ouvi por vezes em restaurantes, da boca de pessoas não tão privilegiadas, mantém uma curiosa relação com uma frase que me foi dirigida em bairros populares. Aí, em situações semelhantes e em tom de pedido de desculpa ao doutor estrangeiro, foi frequente dizerem-me «O moçambicano é assim…».

Em ambos os casos, estamos perante discursos essencialistas, que se negam a si próprios pelo contexto em que são produzidos. O “preto” bebe sem regra até cair de bêbado e não se sabe comportar em lugares refinados; mas quem o diz também é “preto”, está razoavelmente sóbrio e comporta-se da forma esperada no contexto em que está. O “moçambicano” bebe de mais e tem comportamentos desrespeitosos em frente dos mais velhos e das visitas; mas quem o diz é moçambicano, também está razoavelmente sóbrio e não partilha essas atitudes etilizadas que reprova.

Um segundo aspeto comum é que em ambos os casos se aplicam estereótipos de racismo culturalizado, que dessa forma foram integrados e reproduzidos pelas pessoas que antes foram o seu alvo. Não obstante estas semelhanças, o primeiro caso mobiliza explicitamente a ‘raça’ e projeta o comportamento indesejado para fora do grupo, como algo que não é próprio dele (mas de “pretos”), enquanto a outra frase não é explicitamente racializada e acolhe o comportamento a que se refere como algo que é desagradavelmente normal, no ambiente onde se está e ao qual se pertence.

Assim, relevante não é apenas o facto de, num processo tipicamente hegemónico (Gramsci 1999), estereótipos racistas produzidos por europeus acerca dos africanos serem repetidos por estes quase 40 anos depois do fim do colonialismo. Ainda mais relevante é o facto de, entre as elites político-económicas, esses estereótipos não serem aplicados a si próprios mas às populações que dominam, de quem dessa forma se diferenciam. Isso mesmo pode ser visto, de forma ainda mais eloquente, no discurso de uma jovem pertencente às elites contemporâneas, que poderia bem ter sido produzido por uma filha de Jorge Jardim no início da década de 1970: «Aqueles de entre nós que são privilegiados têm gostos e desejos que são muito diferentes dos restantes. (…) A maioria das pessoas neste país são camponeses, têm uma machamba e ficam satisfeitos com isso. Não precisam realmente de educação ou de mais e, de facto, não o querem. (…) Querem que as deixem em paz para cultivarem as suas machambas. Somos nós, os privilegiados, que queremos e precisamos das outras coisas.» (Sumich 2008: 320)

Vemos assim que o impacto do racismo não se esgota nas condições sociais que justificaram a sua existência e continuidade, ou sequer no quadro da interação entre diferentes ‘raças’. Os mesmos mecanismos que desvalorizaram e diminuíram os africanos sob jugo colonial – como “selvagens do mato” ou como arcaicos preguiçosos sem ambição, que não querem nem sabem como beneficiar da riqueza e vantagens da modernidade – podem ser reapropriados e reativados, para justificar a sua pobreza e marginalização social e política, ou para justificar os privilégios das classes dominantes.

Mesmo na ausência de diferenças raciais, o racismo pode então subsistir em novas existências de morto-vivo, nas quais constitui o modelo e referência (comum e bem conhecido) para a continuidade de outras formas de discriminação social.

Face a tudo o que ficou escrito, justificar-se-á formular uma nova pergunta de inspiração literária: E não se pode exterminá-lo?

Quero crer que sim. Mas tal não poderá certamente ser feito através da frequente e bem-intencionada apologia da tolerância. Afinal, só se tolera aquilo que nos desagrada, e não há nenhuma razão válida para que alguém nos desagrade por ter uma cor de pele diferente da nossa. Apelar à tolerância limita-se a ser, então, uma estratégia de limitação de danos que implicitamente reconhece validade ao substrato do racismo.

Passando em revista os mecanismos e processos envolvidos na construção e reprodução da ideia de ‘raça’ e do racismo, parece evidente que qualquer solução implicará agir coletivamente sobre eles, no seu conjunto.

Do que se trata, afinal, é de uma árdua e progressiva construção da irrelevância social da ‘raça’. Isso implica agir em simultâneo sobre a realidade prática (as expressões de discriminação racial) e sobre a reprodução das arreigadas representações, tanto rácicas quanto acerca da relevância da ‘raça’. Neste segundo campo, conforme vimos, haverá que tomar consciência e agir, não apenas sobre os estereótipos e os mecanismos de reprodução do racismo mas, de forma autorreflexiva e coletiva, sobre os processos de construção e ampliação de quaisquer etnocentrismos discriminatórios.

Como e por que meios tal possa ser feito, dependerá da forma como se alcance uma outra condição necessária: o estabelecimento de um consenso social acerca da pertinência e necessidade de aliviarmos as nossas vidas do racismo, e de contribuirmos para que ele seja expurgado das vidas das gerações futuras.

Por fim, num quadro em que o racismo produziu e cristalizou diferenciação socioeconómica e em que, mesmo no interior de uma mesma ‘raça’, as desigualdades sociais são legitimadas através da reapropriação de estereótipos culturais racistas, vencer o racismo implica, também, reforçar em muito a justiça social e a equidade, na distribuição da riqueza e na fruição da dignidade.

Referências bibliográficas:

Almeida, M. V. (2002) “Eatado-nação e Multiculturalismo”, Manifesto, 1: 62-73.

Balibar, E. e Wallerstein, I. (1997) Race, nation, classe. Les identités ambigües. Paris, La Découverte.

Bar-Haim, Y., Ziv, T., Lamy, D. e Hodes, R.M. (2006) “Nature and nurture in own-race face processing”, Psychological Science, 17: 159–163.

Douglas, M. (1991) Pureza e perigo. Lisboa, Edições 70.

AHM (1959) Arquivo Histórico de Moçambique, fundo da Direcção dos Serviços de Negócios Indígenas, Secção M, caixa 1627, 8/7/1959.

Evans-Pritchard, E. E. (1981) “Os Nuer do Sul do Sudão”, in Sistemas Políticos Africanos. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian: 469-508.

Feliciano, J. F. (1998) Antropologia Económica dos Thonga do Sul de Moçambique. Maputo, Arquivo Histórico de Moçambique.

Girard, R. (1982) Le Bouc émissaire, Paris, Grasset.

Gramsci, A. (1999) Cadernos do cárcere. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.

Granjo P (2002) “Quando a Identidade é um Perigo – mutações identitárias na refinaria de Sines”,Etnográfica, VI (2): 303-326.

Granjo, P. (2011) “Twins, albinos and vanishing prisoners: a Mozambican theory of political power”, in Peek, P. (ed.), Double trouble or Twice Blessed? Twin in African cultures, Bloomington, Indiana University Press: 327-347.

Granjo, P. (2013) “Terreno, teorias e complexidade – como não descobrir só o que se espera descobrir”, in Granjo, Cahen e Rosário, O que é investigar? Maputo, Escolar Editora: 25-49.

Junod, H.(1996), Usos e Costumes dos Bantu. Maputo, Arquivo Histórico de Moçambique, vol. II.

Kelly, D. J. et all. (2007) “The Other-race Effect Develops During Infancy”. Psychological Science, 18: 1084–1089.

Leach, E (1992) Cultura e comunicação. Lisboa, Edições 70.

Levy-Strauss, C (1998) Raça e História. Lisboa: Presença.

Liesegang, G. (1986) A guerra dos reis Vátuas do cabo Natal, do Maxacane da Matola, do Macassane do Maputo e demais reinos vizinhos contra o presídio da baia de Lourenço Marques. Maputo, Arquivo Histórico de Moçambique.

Pascalis O., Haan, M. e Nelson. C. A. (2002) “Is face processing species-specific during the first year of life?”, Science, 296: 1321–1323.

Sumich, J. (2008) “Construir uma nação: ideologias da modernidade da elite moçambicana”, Análise Social, 187: 319-345.

Tanaka, W. e Farah, M. (1993) “Parts and wholes in face recognition”, The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 46A (2): 225–245.

UNESCO (1951) “Statement on the nature of race and race differences”, in Four Statements on the Race Question. Paris: UNESCO, 1969.

- 1.É esse mecanismo que nos permite, por exemplo, reconhecer alguém que apenas estamos a olhar de um ângulo muito parcial, uma pessoa que não vemos há muito tempo e ficou diferente por ter envelhecido, ou palavras com erros ortográficos (Tanaka e Farah 1993).

- 2.Existem estudos experimentais (Bar-Haim et all 2006; Kelly et all 2007) que reclamam a conclusão de que os bebés de 6 meses “preferem rostos da sua própria raça”. Os títulos e passagens dos artigos que os expõem sugerem a existência de uma consciência de raça e de diferença racial. Mas, atentando nas metodologias utilizadas, verificamos que o que os dados dessas experiências realmente testam e indicam é que esses bebés prestam mais atenção às fotos dos rostos fisionomicamente mais parecidos com os das pessoas que cuidam deles. Isto tanto poderá resultar de uma “preferência” (conforme pressupõem os autores), como poderia resultar de uma “repulsa”, como poderia ainda, de forma bem mais plausível, resultar da necessidade de uma maior atenção para conseguirem diferenciar esses novos rostos daqueles que já conhecem, no seu relacionamento com pessoas reais.

- 3.“Apelido”, no português do Brasil.

- 4.Utilizo “símbolo” (metafórico) e “signo“ (metonímico) de acordo com os critérios propostos por Edmund Leach (1992).

- 5.Os dados para o livro de Junod foram recolhidos em dois períodos: de 1889 a 1895 (antes da derrota do império de Gaza) e em 1907 (sob efetiva dominação colonial portuguesa). Os exemplos apresentados nesse subcapítulo do livro mostram que os dados para o mesmo são posteriores ao exílio do imperador Ngunguyane e, portanto, de 1907.

- 6.É a incompreensão desse estatuto, numa altura em que o discurso em Lisboa apresentava a presença em África como uma dominação colonial, que conduziu em 1833 ao cerco de Lourenço Marques e à execução do seu Governador, por este ter interrompido o pagamento de tributo ao rei que tinha autoridade sobre a região e ter movido, sem autorização deste, guerra aos chefes circundantes – que, aos olhos do poder real africano, tinham um estatuto subordinado equivalente ao seu (Liesegang 1986).

- 7.Uma rara exceção serão os Rom («Homens»), que com frequência adotam entre si e para o exterior a expressão discursiva «raça cigana», embora não se diferenciem dos «caucasianos» à luz dos critérios de classificação rácica utilizados por quem se dedica a tais tarefas.

- 8.Também o racismo apresenta variantes que projetam o ‘outro’ para fora da humanidade, de forma conceptual ou simbólica. Entre as primeiras, poder-se-ão destacar os esforços da antropologia física nazi para apresentar os africanos como outra espécie animal, ou o mencionado debate teológico sobre a existência ou não de alma nos ameríndios. São exemplos da segunda as designações pejorativas dos africanos como “macacos”, dos europeus como “fantasmas”, ou dos descendentes de ambos que têm a pele mais clara como “cabritos” – por os seus antepassados terem “saltitado” entre ‘raças’ ao longo de gerações. Uma designação hoje utilizada de forma inócua mas que teve na origem uma desumanização conceptual dos africanos é “mulato”, derivada da crença de que, tal como as mulas resultantes do cruzamento de diferentes espécies de equídeos, os filhos de africanos e europeus seriam inférteis. No entanto, conforme veremos, o racismo é também um particularismo – situado social, política e historicamente – do etnocentrismo.

Nenhum comentário:

Postar um comentário